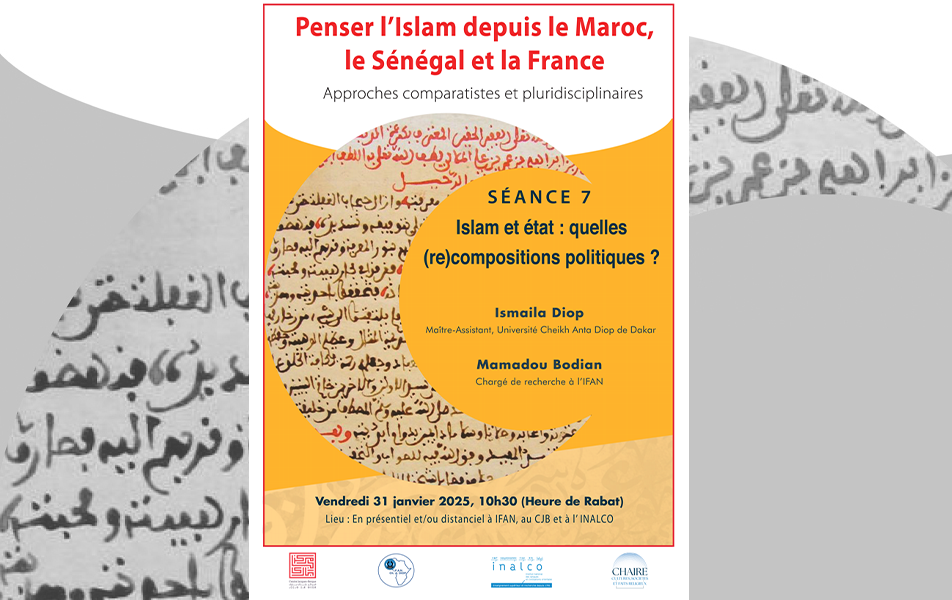

Séminaire : Penser l’Islam depuis la France, le Maroc et le Sénégal. Approches comparatistes et pluridisciplinaires : Séance 7

janvier 31 @ 10h30 - 12h30

Séminaire : Penser l’Islam depuis la France, le Maroc et le Sénégal. Approches comparatistes et pluridisciplinaires : Séance 7

Séminaire : Penser l’Islam depuis la France, le Maroc et le Sénégal. Approches comparatistes et pluridisciplinaires : Séance 7

Date et heure : Vendredi 31 janvier 2025, 10h30 (Heure de Rabat)

Lieu : A l’INALCO – Accès restreint (présentiel et distanciel)

| Affiche |

Titre de l’intervention : Islam et laïcité au Sénégal : aux sources des perspectives politiques

Par Dr Ismaila Diop, Maître-Assistant, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté de lettres et sciences humaines, Département d’arabe

Résumé de l’intervention : Le monde est caractérisé, depuis toujours, par le plurilinguisme et le multiculturalisme. Cependant, la culture occidentale est marquée par l’imposition de sa culture comme la culture du monde. En effet, cela n’a pas manqué de créer des conflits de cultures notamment entre celles européenne et africaine.

Dans cette perspective, la France, dès son occupation des territoires sénégalais, s’est lancée dans l’implantation de sa culture laïque d’une part, et, d’autre part, à la marginalision de la culture arabo-islamique, qui était foncièrement ancrée chez les populations. Cet antagonisme s’est traduit dans différents domaines, notamment dans le domaine politique, ce qui a engendré la création de deux types de citoyens sénégalais : le premier de culture laïque et le second de culture islamique, avec ses conséquences en termes d’hostilité sur le plan social entre ces deux catégories de citoyens.

C’est dans cette optique que nous avons souhaité, dans cette communication, mettre en lumière la nature du conflit entre la culture islamique et la culture laïque au Sénégal, tout en le limitant au domaine politique.

Pour illustrer cela, nous aborderons d’abord les axes du conflit ; ensuite nous mettrons en évidence les circonstances qui l’ont accompagné, les acteurs impliqués, ainsi que les stratégies de chaque partie ; et enfin nous traiterons des répercussions et des conséquences de ce conflit sur les relations sociales.

Titre de l’intervention : La laïcité et religion au Sénégal : Héritage historique et défis contemporains

Par Dr. Mamadou Bodian, chargé de recherche à l’IFAN

Résumé de l’intervention : Au Sénégal, la laïcité, héritée du modèle français, s’est façonnée dans un contexte singulier, profondément influencé par le poids des confréries islamiques et la diversité religieuse. Loin d’une stricte séparation entre État et religion, elle s’est traduite par une forme d’équilibre pragmatique, souvent qualifiée de « laïcité à la sénégalaise ».

Dans le domaine éducatif, cet héritage a donné lieu à une coexistence délicate entre les écoles publiques laïques et les daaras, symbolisant les tensions persistantes entre neutralité de l’enseignement et réalités socioculturelles. Sur le plan politique, les alliances stratégiques entre pouvoirs publics et autorités religieuses ont ancré une dynamique où collaboration et influence mutuelle redéfinissent les frontières traditionnelles de la laïcité.

Aujourd’hui, ce modèle est mis à l’épreuve par des revendications religieuses croissantes, soulevant des interrogations sur l’impartialité de l’État dans une société à majorité musulmane et l’avenir de ce principe. L’examen la question laïque au Sénégal offre ainsi une réflexion pertinente sur la manière d’articuler neutralité institutionnelle et reconnaissance des particularismes dans une société plurielle en constante mutation.

Argumentaire du séminaire :

A la croisée des études islamiques « classiques » – principalement ancrées dans les démarches doctrinales, juridiques, philologiques et mystiques– et des recherches en sciences humaines et sociales spécialisées sur les corpus et le fait musulmans, ce séminaire entend inviter à des approches disciplinaires dialogiques pour mieux cerner : 1) d’une part, les expériences musulmanes telles qu’elles sont mises en actes dans les contextes français, marocains et sénégalais ; et 2) d’autre part, telles qu’elles y sont questionnées puis analysées par les chercheurs de différentes disciplines.

A cette fin, quelles langues, quelles références bibliographiques, quels outils méthodologiques et enfin quelles démarches épistémologiques ces diverses provenances disciplinaires et géographiques mobilisent-elles ? Quels ont été les grands thèmes placés au cœur des études islamiques ou spécialisées sur l’islam en France, au Maroc et au Sénégal et quels est aujourd’hui l’état des lieux des débats et enjeux dans ces pays ?

Le séminaire régulier regroupera une quarantaine de chercheurs français, marocains et sénégalais de l’INALCO (équipe pilotée par Youssouf Sangaré), de l’IUR en lien avec le CJB (équipe pilotée par Farid El Asri et Anouk Cohen), enfin de l’ IFAN/UCAD (équipe pilotée par Seydi Diamil Niane).

Le séminaire régulier sera ponctué en mars / juillet 2024 et 2025 de deux tables rondes grand public organisées en collaboration avec les instituts français du Maroc et du Sénégal sur des thématiques aux prises avec l’actualité telles que « la réhabilitation en cours de la pensée africaine dans les études islamiques » ; « l’islam et le féminisme » ; « le fait religieux : facteur géopolitique ? ».

Dans le cadre du séminaire régulier, deux grandes thématiques sont abordées chaque année, explorées par trois penseurs français, marocains et sénégalais. Pour chacune d’entre elles, nous démarrons par un état de la littérature depuis le Maroc, la France, le Sénégal afin de mieux cerner la manière dont elles y ont été traitées en mettant bien sûr en tension leurs relations avec des pays proches comme l’Allemagne pour la France ; la Mauritanie pour le Maroc ; le Mali et le Burkina Faso pour le Sénégal.

Coordination :

Anouk Cohen (CNRS, CJB), Farid El Asri (IUR), Seydi Diamil Niane (IFAN/UCAD), Youssouf Sangaré (Inalco).

Institutions partenaires : IFAN/UCAD, INALCO, CJB.